競馬場の歓声は欲望、沈黙は祈り

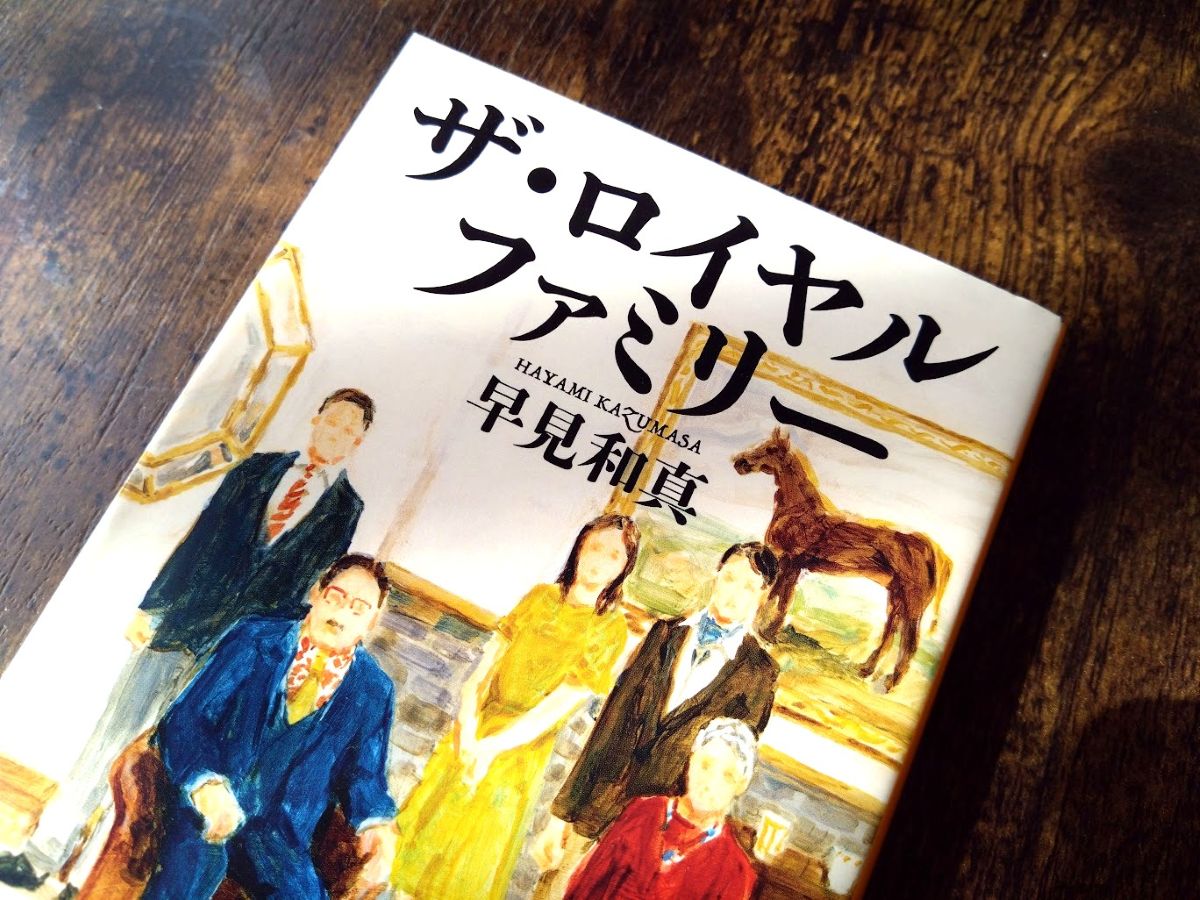

この本(文庫本)が店頭に並んだのは今年の春ごろだったと思う。まるで英国王室のハナシのようなタイトルだが、日本の馬主一家の波乱に満ちた20年間を描く長編だと説明されていた。馬主といえば競馬の話ってことだから、僕は門外漢だ。だから何よりタイトルが大げさな気がした(失礼)、そんな第一印象だった。

でも読み終えたいまになって、実は様々な含蓄に富んだタイトルなんだと思っている。僕の知らない世界を舞台にした、いわゆる人間ドラマなのだが、登場人物たちの信念や願いが描写されていて、とても壮大な物語だった。

一方、この小説を原作にしたテレビドラマ(日曜劇場)が始まった。テレビでは事前の「番宣」がたくさんオンエアされていた。意図している訳ではないが、まぁ僕のこの原稿も番宣みたいなことになるのかな笑。

僕は馬券を買ったことはない。つまり競馬はやったことがない。本作は競馬や競走馬のハナシがベースにあるから、そんな専門用語がいっぱい出てくる。でも、なぜか聞いたものばかりで、意味は何とな~く理解できるから不思議だ。メディアの魔法ってやつだと思う。JRA(日本中央競馬会)の広報活動は凄いんだなぁ笑。

僕のような門外漢の目に浮かぶのは、競馬場の景色とか、〇〇賞という名のG1レースや熱狂するアナウンサー、人気の出走馬やジョッキーの名前・・・そんなことかなぁ。

出走前の競走馬がパドックに出てくると歓声が沸くそうだ。そして出走直前は反対に沈黙が支配する。主人公はそれを「歓声は欲望、沈黙は祈り」だと言っている。面白い。

もちろんスタートすれは大歓声だ。知らない僕にもその光景が容易に想像できる。とはいえ分かるのはどれもが「レース当日」のことばかり、つまり知っているのはここまでなのだ。

実は「その日」を迎えるまでの様々な仕組み(プロセス)が存在していることを本作で初めて知った。馬主やセリ、生産牧場、育成牧場、トレーニングセンターなどなど、実は信じられないくらい多くの人たちがそれに関わっていた。つまり人間ドラマがたくさんある世界なのだ。本作の面白さはそんなところにある。

ちなみに馬主は「ばぬし」と読んでも間違いではないが、JRAによれば「うまぬし」というのが正式?らしい。競馬中継のアナウンサーもそう読むそうだ笑。誰でもなれる訳ではなく所得や資産額などの資格基準があるらしい。

競走馬の生涯のことなど知る由もなかったが、本作を読んで様々なことを知った。幸せの定義は難しいが、幸せな一生を送れる競走馬は数えるほどしかいないことに驚いた。そもそもG1レースに出れる馬はごく一部だけだ。そんな一流のアスリートとして活躍できる期間もとても短かった。

知ったかぶりで書くが、4月の皐月賞や桜花賞に始まって、12月の有馬記念まで、有名なG1レースが行われるのだそうだ。選ばれた馬たちのその1年は、人間のそれよりはるかに過酷で大事な時間ということらしい。本編を読むと、そんな濃密で情熱的な1年であることを知る。競走馬には競走馬のドラマがあるんだね。

本編では、縁あってこの世界に飛び込んだ元税理士の栗栖(くりす)の目線で描かれる。主人公というよりストーリーテラーかな。彼の「独白」が続くのだが、セリフはデスマス調だから、真面目で静かな語りが綴られていく。

一方で、ほかの登場人物のセリフは個性的で熱量があるから、その人格や特徴が際立っていく手法なのだと思う。華やかさの後ろにある「人の信念や苦悩」もていねいに描かれていた。意外だったが、競走馬たちの個性の違いも面白い。

読み終えて、けっこう感動したのだが、だからといって馬券を買うことは・・やっぱりないと思う笑。でも、次に北海道に行く機会があれば、競走馬たちを見るために、日高に寄ってみたくなってしまった。現地には「競走馬のふるさと案内所」って施設があって見学のイロハを教えてくれるらしい。

さて最後に、テレビドラマ(日曜劇場)のハナシだ。先日その第1話がオンエアされたところだ。よくできたドラマだと思った。もちろん原作小説と違ってTVドラマには様々な制約があるから、同一ストーリーという訳にはいかないのだろうが、とりあえず先の展開を楽しみにしたいと思う。

ちなみにドラマも原作と同様に「競走馬と人間の継承の物語」なのだそうだ。平たく言えば先代から次代へと大切なものを伝えていくということかな。何を伝え、何を受け取るのか、描かれる世界はとても深い。