本の時間「戦後からつづく闇のハナシ」

小説とノンフィクションとメディア報道の違い

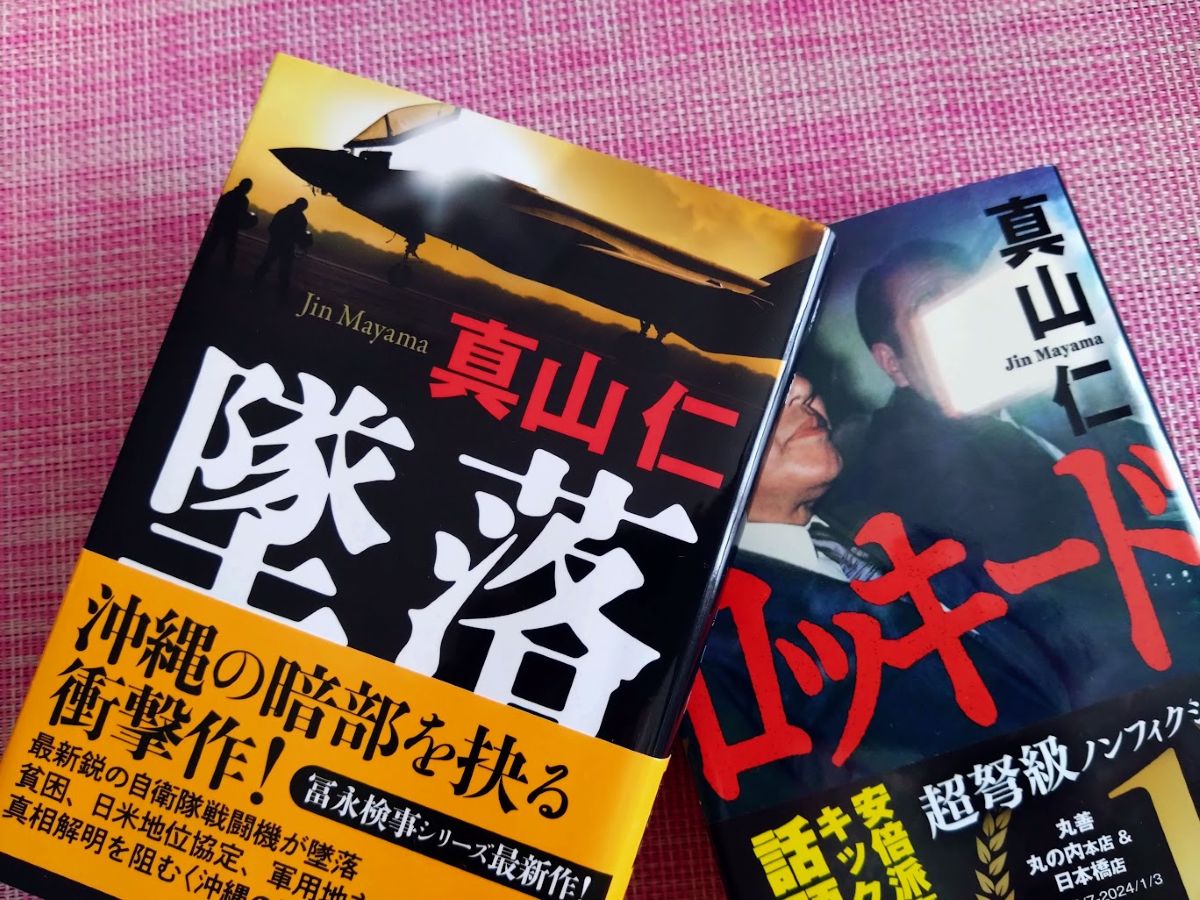

この文庫本「墜落」を手にしたのは、今年の春(2025年4月)のことだった。好きな作家さんの新作の文庫化だった。この作家さんは、大手新聞社勤務からフリーライターを経て小説家になった、いわゆる社会派の骨太な作家だと思う。

はじめて読んだ彼の作品はハゲタカという作品だった(後に人気シリーズになった)。時代を鋭く切り取った経済小説でとても印象的な作品だ。現実の社会や経済が生き物のように変わっていくように、このシリーズは毎回読み応えのある内容になっている。

これ以外にも、さまざまな作品があるのだが、小説ではあっても出てくる企業や政治家、そして事件などは、間違いなく明確なモデルがあるように思えた。おそらく事実を丹念に調べあげて作品に生かしているのだろうと、いつも感じる。とてもリアルでぞっとする笑。

今回の作品も同様だった。読み始めてすぐに、僕はある墜落事故を思い出した。自衛隊機の墜落事故だ。気になって調べてみたら、2022年1月の事故だった。地元石川の小松沖で発生した戦闘機(練習機)墜落事故のことだ。実は小説との細かな共通点がいくつかあるから気になってしまう。

本作は、妻による夫殺しと自衛隊機の墜落事故という、一見無関係なふたつの事件を担当した検事が、真実を追求するプロセスで、背後にある沖縄の特殊な歴史や根深い闇に立ち向かっていく物語だ。とても多くの登場人物の視点から語られる手法なので、不条理でカオスのような深い側面も描かれる。

たまたま、読む前に沖縄にいた僕は、米軍基地が住民のすぐ身近にある現実を知り、改めて色んなことを考えさせられたばかりだった。目で見る現実だけでなく、たとえば深夜になっても遠くの空から航空機やヘリのエンジン音が迫ってくる街だった。だから、小説なのに顛末をとても重く受け止めてしまった。

そして、読み終えたころ、今度は愛知県で自衛隊機の墜落事故が再び起こった。報道される事故原因が、小説のそれと酷似していて、ちょっと気持ち悪かった。ホントにそんなことが原因なのかな?・・・。現実とフィクションの境界があいまいで、なにか苦いものが口の中にず~っと残っている気分だったかな。

上の画像の左側は、本作のカバー画像だ。その右側にあるやつもこの作者のもので、ちょうど1年前に読み終えた作品だ。左は小説つまり架空の物語だが、右はノンフィクションだ。誰もが知る元首相の犯罪を扱っている。よく似たタイトルの書籍は世の中にたくさんあるのだが、この作家さんだから買って読み始めた。これがものすごく面白かったのだ。

新聞などによる犯罪の「報道」は、公権力の捜査によって示された事実だけを伝えていく。まぁ裏が取れてることだけってことかな。しかもメディアの場合は世論の動向に気を使わねばならない。つまりグレーは避けて、善悪(シロクロ)を明確に書き分ける。

記者たちは緻密に事件を追い、入手した資料を綿密に調べるが「欠けたピース」を意図的に埋めることはできない。そもそも一番欠けているのは裏社会や某国から出される情報や資料だったりするから、埋まるはずもない。

一方の「ノンフィクション」というやつは、事実と事実の間に「ある仮説」を入れると繋がることを示していく。小説家である彼の場合は、多くの政治家、官僚、記者たち、専門家に取材を繰り返して、俯瞰的で根源的な、ある意味で大胆な仮説を提示した。これがものすごく説得力があるのだ。

詳しくは書けないのだが、この2冊(小説とノンフィクション)には、とても大きな共通点がある。それが「苦いもの」の正体なのかもなぁ。でもそれが、この小説の面白さの根源なんだと思うから、ちょっと複雑だね。

まぁ2冊ともに、けっしておすすめできる本ではないのだが、戦後の闇ってコトバに興味のある方は、ぜひご一読を。