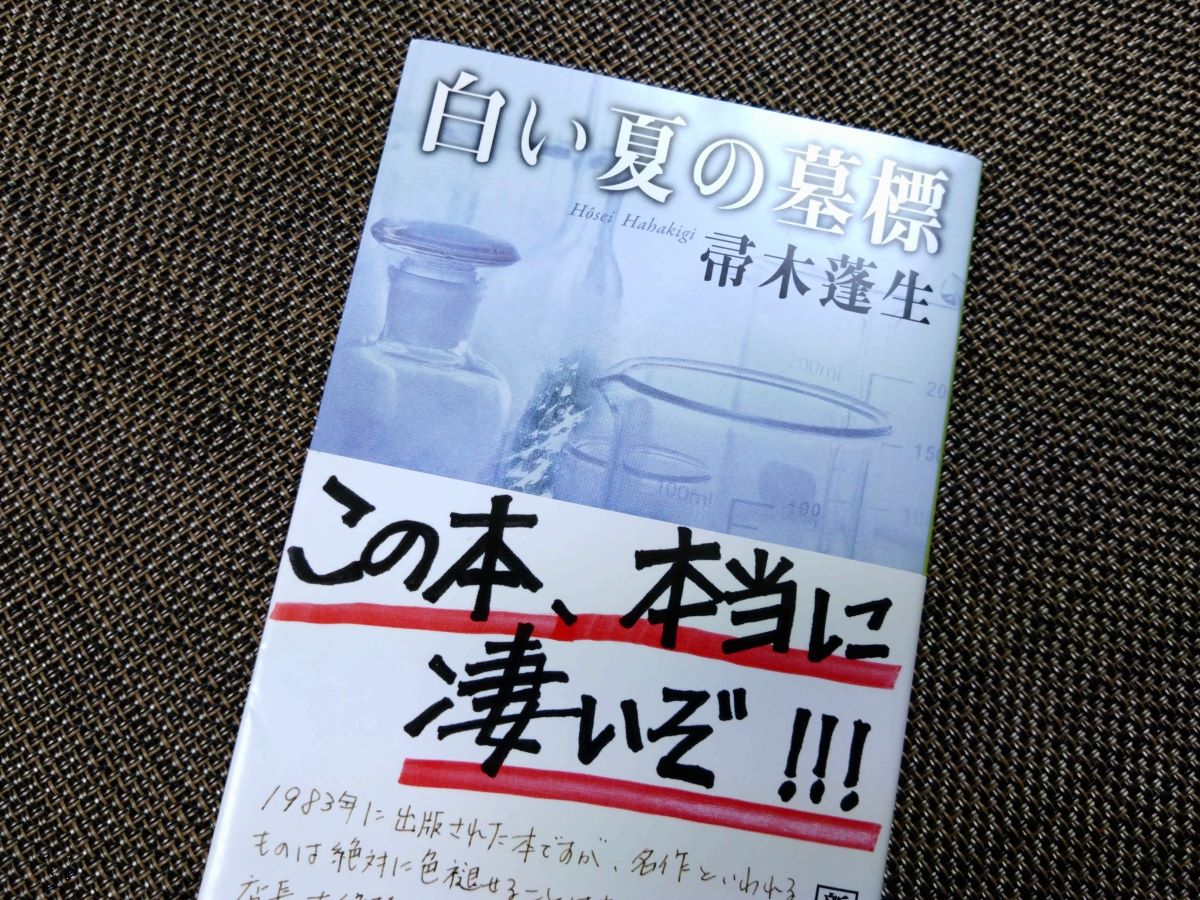

40年前(1983年)に出版された名作

その日は、あのオリンピック開会式の選手入場の様子をず~っと観ていた。まぁ僕にとっては珍しいことだった。たぶんセーヌ川を船で進むという、ちょっと変わったスタイルだったからだと思う。

たまたまなのだが、その最初の方に「アンドラ(アンドラ公国)」の選手団を見つけて、ちょっと驚いていた。

その国は、先日読み終えたある小説の舞台になった国だったからだ。もちろん聞いたことがない国名だから、てっきり架空の国だと思い込んでいたのだ。

一人の大学教授(日本人)が、パリから12時間かけてアンドラへ向かうところから物語が動いていく。フランスとスペインの国境あたりにあって、ピレネー(山脈)の山々や深い自然に囲まれた美しい国として描かれていた。まぁこの地は最後まで何かと悲しいほどに「美しい」のだ。

調べてみたら、ホントにピレネー山脈の中にあった。地図でいえば、フランス南部の都市トゥルーズと、スペイン東部のバルセロナのちょうど中間あたりだ。とても小さな国だから知らなくて当然だったと思う。

物語の冒頭、この大学教授がパリで開催された「肝炎ウイルス国際会議」に参加する。パリの街角の「パンを焼く匂い」が伝わるような情景描写にも驚くが、ウイルス学会の研究発表の解説が延々と続くシーンでは、そのリアリティーや鋭さに驚かされる。

この本を読んでいて精緻(せいち)という単語が浮かんだ。「精」も「緻」も細かいという意味をもつ漢字で、同じ意を二つ重ねることで強調され「極めて詳しく細かい」という意味になるらしい。

実は作者は現役のお医者さんなのだそうだ。それゆえかウイルスに関わる専門用語がガンガン出てくるのだが、不思議とイヤな文章ではない。ようするに格調高く美しい文章だ。あれこれ雑読する僕には、とても新鮮な本に出会った気がした。

読んでいくと、物語の主人公はこの教授ではなく、元の同僚で親友でもあるウイルスの天才学者だと分かってくる。その死の真相を知りたくなった教授が、物語のストーリーテラー(語り部)だ。

この小説は、いわゆる医療ミステリーだ。ウイルスに魅せられ、細菌兵器の開発に葛藤することになる主人公が「ウイルスは人間よりきれいだ」と語るシーンがある。ウイルスの研究は、扱う人間によって聖にも邪にもなる、そんな悲しい性を描いている。

たまたま、その頃のテレビでも医療モノが続いていた。テレビの医療モノが軽い物語だというつもりはないのだが、本作(この小説)が描く狂気のメカニズムは、類を見ないほどリアルで重いのだと思う。

本作は1983年に出版された古い小説だった。当時は旧関東軍の731部隊、いわゆる細菌部隊の話題が席巻した頃らしい。出版社が、今回再び40年ぶりに世に放ったのは、コロナと共存する現代とか、新たな紛争の世界への警鐘なのかもしれない。

さて、僕が書くと暗い小説のように思うかもしれないが、作者は静かな美しい土地や山々、そこに暮らす人々をも精緻に描き、終盤には一人の若い女性を登場させる。彼女は不思議な魅力に溢れていて、なんとなく「物語の未来」を象徴させているように描かれている。

こんなミーハーな僕でも、ほんとにいい小説だと思った。名作には人を感動させる力がある。40年の時間は全く関係ないのだと思う。