本の時間「実はノンフィクション」

TVドラマの原作本のハナシ(前編)

これ、あんがい面白いなぁ、というTVドラマに出会うと、無意識にその原作本を探したりする。最近はそんなことが多くなった気がする。何でもいいわけではなく「描かれているその世界」に興味が湧いたときだけの行動かな。

今回は、春から夏にかけて読んだ2冊の原作本(つまりドラマもふたつ)のことを順に書いてみようと思う(つまり前編と後編)。

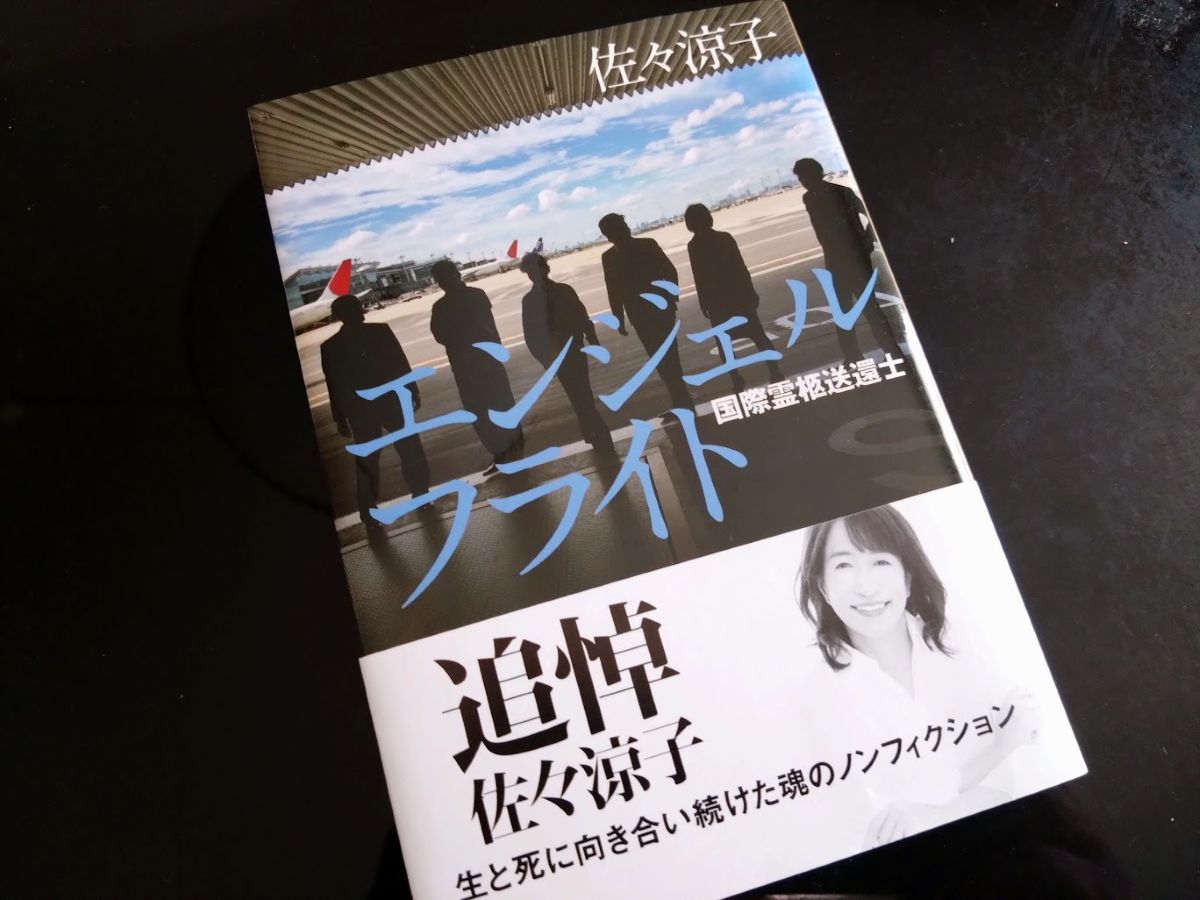

まず1冊目は、国際霊柩送還士の世界のお話。原作はドラマと違って、読みながらグッと奥歯に力が入るほど辛い本だった。

先に見たドラマの方だが、全く知らない世界のエピソードをつないだストーリーだった。海外で亡くなった邦人を日本に搬送する顛末を様々な角度で描いたドラマだ。

重いテーマだが、巧みなシナリオと芸達者な俳優陣によって、人間の「喜怒哀楽」が上手に構成されていた。だから回を追うごとに夢中になった。正直、面白いドラマだと思った。

TVドラマの放映が終わってしばらく後のこと、ふと立ち寄った富山の書店で、ようやくこの原作本を見つけた。

そんなドラマの原作本だから、ドラマのノリのまま読み始めてしまった。ところが原作はとてもシリアスなもので驚かされた。なぜなら原作本はノンフィクションだったのだ(開高健ノンフィクション賞の受賞作)。

喜怒哀楽ではなく「怒」と「哀」しか出てこないと言ってもいい。もっと言えば「真実という凄味」に満ちた物語が綴られていた。全て実在する人たちのハナシだった。

国際霊柩送還士という仕事が実在することは、おそらく誰もが知らない。取材は一切受けないから、らしい。原作が誕生した背景には、作者の一途な情熱や、実在する女性社長との信頼関係が深まったからのように思える。

海外で亡くなった邦人と書いているが、中には誰もが知る辛いニュースの当事者もいる。例えば、ルクソールで起きた無差別発砲事件、イラク戦争の際の日本大使館員の殺害事件、シリアでの邦人女性ジャーナリスト殺害事件・・・。

そんな海外での悲惨な事件がいくつもある。ニュース番組で知ったり、ご遺体が空港に届いた映像も見たことがある。自己責任という辛い批判にさらされたニュースも多い。一般的な報道はそんな感じだ。

とはいえ最も辛いのは遺族だ。本編を読むと、その対処のために現地から国内まで、こんな職業の人たちがずっと遺族に付き添っていたことを知る。

原作では、この会社も主人公の社長やスタッフたちも、すべて実名で出てくる。会社はこの世界のパイオニアらしい。国際的な仕事だから、途上国や紛争地での対応には様々な困難が付きまとう。彼らは愚直に数々の実績を重ねたプロフェッショナルだ。

そして本の冒頭はいきなりエンバーミング(防腐処理)のシーンから始まる。専門性の高い必須技術として、さらに遺族の気持ちに寄り添う彼らの姿勢の象徴として、とても精緻に、そして神聖に語られている。ひとつひとつのエピソードは、彼らが「故人と家族の再会」のために奔走する生々しい現実だと思う。

本作は、作者(女性)のノンフィクションライターとしての事実上のデビュー作らしい。彼女が本作で真に伝えたかったことは、素人の僕にはうまく書けないのだが、ノンフィクションの役割、つまり埋もれている真実を読者に届けるという使命は見事に果たせていると思う。

ちなみに文庫本の帯には「追悼」と書いてあった。どうやら原作者(女性作家)がつい最近亡くなってしまったようだ。生と死を取材し続けた作者だから、その若すぎる死に妙な因縁を感じてしまった。

僕たちは、すでにこんな年齢だから「死」はずいぶん身近にある。死を意識すると「生」を大事にするようになる。まさに生と死は一体のものだと自覚していく。本編を読むと静かに深く、そんなことを考えたりする。死ぬことは生きること・・・。僕たちの終活はもう始まっているということだと思う。