本の時間「辞書は言葉の海を渡る舟」

TVドラマの原作本のハナシ(後編)

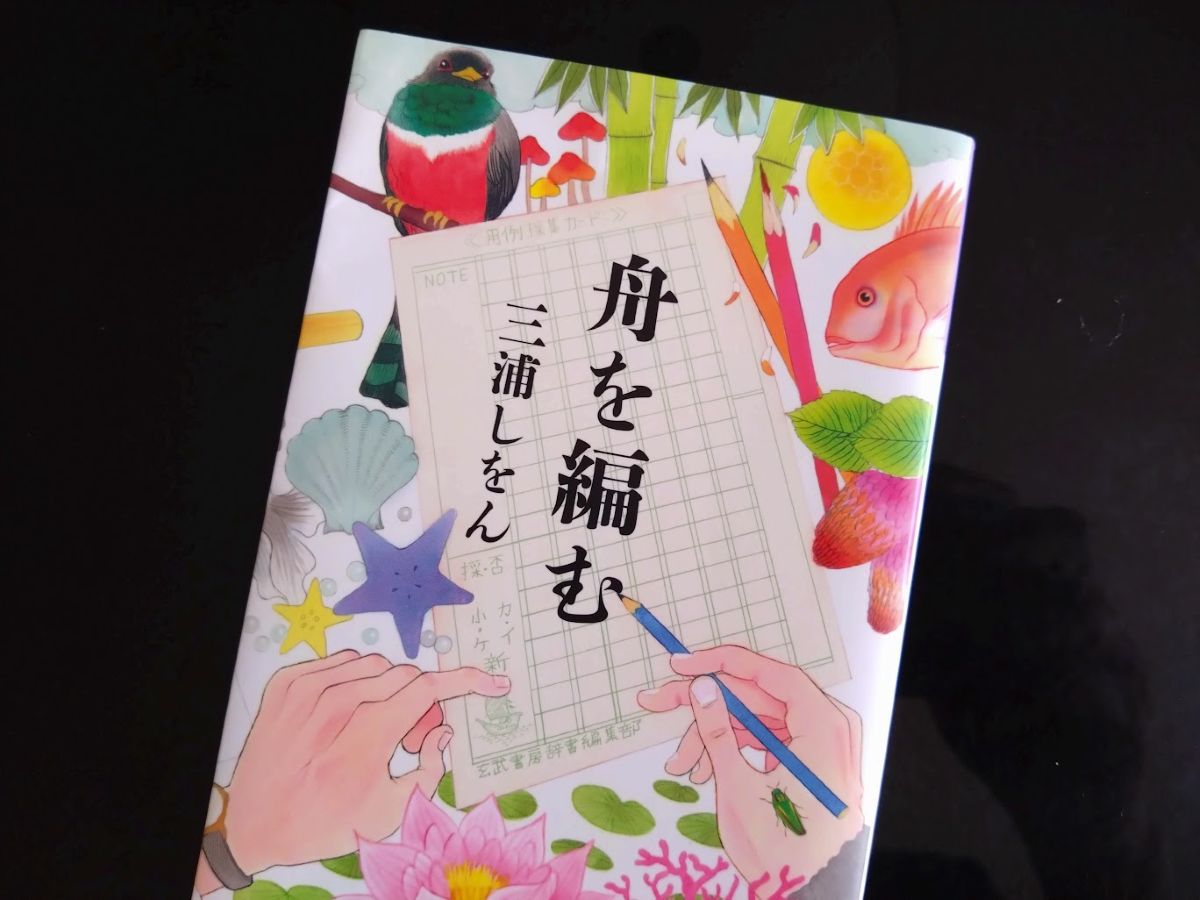

前編で紹介したお話が辛いものだとすると、こっちは真逆、つまり読んでいてなぜかほわ~んと温かい気持ちになる小説だった。TVドラマ(地上波版)の方はつい先週、最終回を迎えたばかりだ。

原作本を読んだのはずいぶん前だが、もちろんこの原稿はドラマが終了するのを待ってからアップするつもりだった。ドラマファンの邪魔になってはいけない笑。

そもそもこのドラマを見てみようかな、と思ったのは野田Y次郎くんがキーパーソンを演じているからだった。才能あふれるアーティストだと注目しているから、ちょっとしたミーハー気分だったと思う笑。

最初の1~2話を観たあたりで、どうしても原作本が読みたくなった。この「辞書づくり」という知らない世界にとても惹かれたからだ。

かつて本屋大賞をとった作品がドラマ化された訳だから、店頭にはまだまだ平積みされていて、すぐに見つかった。面白くてほぼ一気読みしてしまった。知らなかったとはいえ、こんなに地味で大変で、でもものすごい情熱や執念の作業なんだと感動してしまった。

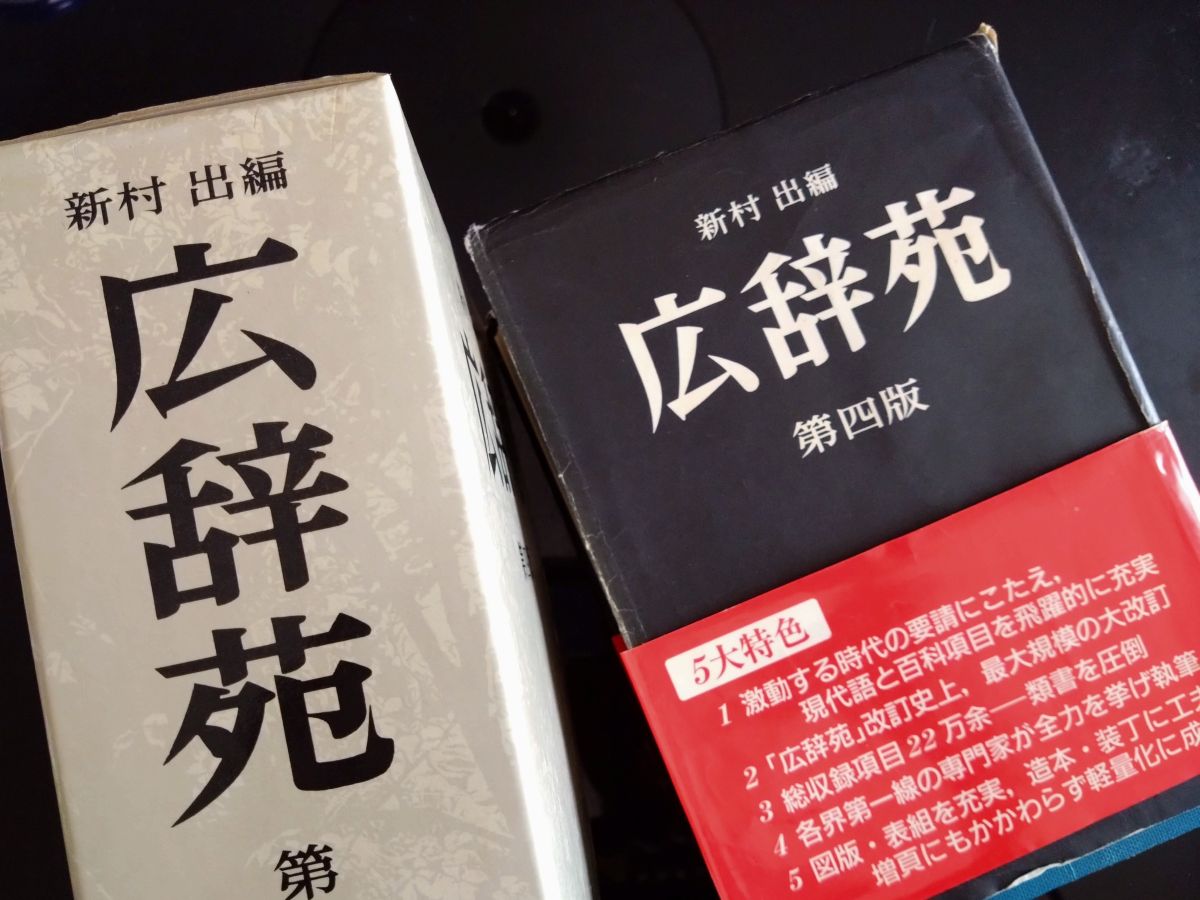

ふと、わが家の書庫の隅にある広辞苑を引っ張り出して、ペラペラめくってみたりした。確かに大変な情報量なんだなぁ。もう30年ほど前の辞書だが、ずいぶん世話になったなぁ、とお礼を言いたくなった。

ちなみに、ちょっと気になって「血潮(血汐)」を探してみたりした笑。そうそう、あの「紙のぬめり感」の意味もなんとなく分かる気がする。

原作本は、野田くん演じる主人公・馬締(まじめ)がまだ若い頃、定年間際の担当者(前任)にスカウトされて辞書編集部に迎えられる頃から始まる。そこで個性豊かな仲間たちと編さんに没頭していくストーリーだ。

そしてその13年後?、一人の若い女性編集者(みどり)がファッション誌から異動になってくる。すでに立派な責任者に成長している馬締のもと、彼女は新たな物語を紡いでいく。

原作は、実質的にはそんな2部構成になっている。ドラマを見ていたらご存知だと思うが、ドラマの方の主人公は女性(みどり)だから、ドラマの舞台は本編の後半部分だと分かる。ドラマでは、オリジナルのストーリーも加わりながら彼女の成長を描いているようだ。

この原稿を書いている段階では、ドラマはまだ中盤くらいだった。原作を読んだ僕だが、ドラマはドラマとしてなかなか面白いストーリーだと思う。個人的には「語釈」をアレコレ深く掘っていくシーンがテレビ的で、とても楽しい。

相変わらず詳しくは書けないのだが、原作はホントに面白かった。辞書を作るという世界も興味深いのだが、なにより言葉の持つチカラや重みを再確認させられた。人間のつながりに不可欠な道具で、その歴史や文化まで考えさせられる。デジタルに席巻される現代だからこそ、言葉を大事にしたいと心底思った。

あの馬締くんは素晴らしいキャラクターだし、個人的には同僚の西岡がとてもいい。全く違うタイプのこの二人のやり取りは最高だった。ちなみに、本編の最後には、例の「馬締の恋文」の全文が掲載されている。そんな、作者の遊び心が全開の文庫本だ。

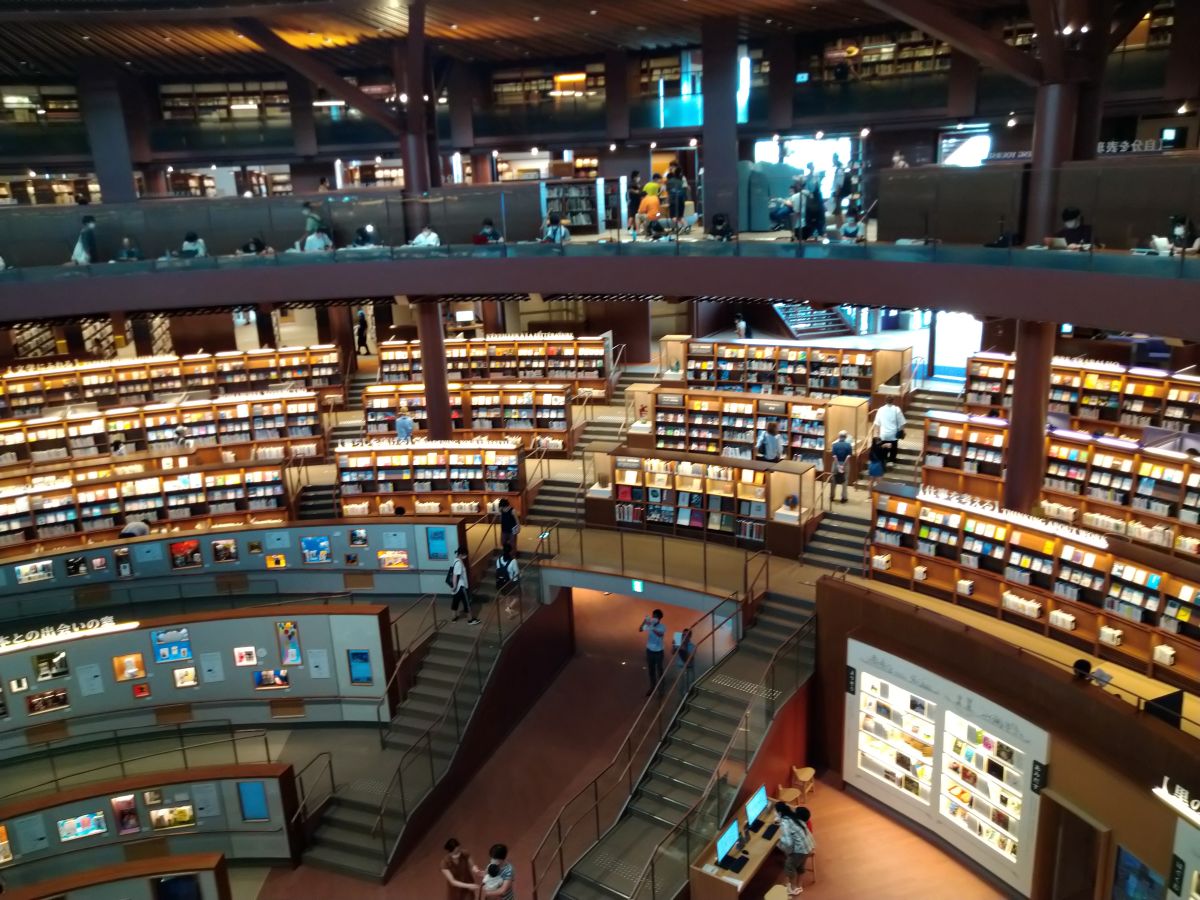

最後になったが、僕はなぜか図書館に行ってみようか、と思い始めた。あの空間で本を読んでみたくなったのかな。僕の読書の時間は文字通り行儀が悪いから、お堅い図書館には縁がないと思っていたのだが、ちょっと好奇心を持ち始めた。これも本作の影響かもしれない笑。